京都府亀岡市のJR亀岡駅北側に建設が予定されている京都スタジアム(仮称)をめぐって、別紙のとおり、意見書を関係56団体(日本生態学会、日本魚類学会を含む)でとりまとめ、4月22日付で、環境大臣および文部科学大臣宛に提出しました。

種の保存法所管の環境大臣、文化財保護法所管の文部科学大臣に対する意見要旨

(詳しくは意見書の控えをご覧下さい)

2016年4月22日

環境大臣 丸川 珠代 殿

文部科学大臣 馳 浩 殿

種の保存法指定種および文化財保護法の天然記念物

アユモドキの保全に関する意見書

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より自然環境及び文化財の保全にご尽力を賜り誠にありがとうございます。

およそ40 億年前に地球に生命が誕生して以来、5回の生物の大量絶滅があったと言われており、現代は、第6の大量絶滅時代と言われています。現代の大量絶滅は、人間活動による影響が主因とされ、その速度は著しさを増しています。

2010 年5 月に生物多様性条約事務局が公表した「地球規模生物多様性概況第3 版(GBO3)」では、生物多様性を構成する生態系、種、遺伝子のすべてについて、損失が継続しており、損失を引き起こしている直接的な要因として、生息地の損失と劣化が指摘され、このまま損失が続き、生態系が「ある臨界点」を超えると、生物多様性が劇的に損なわれ、それに伴い広範な生態系サービスが失われる危険性が高いと警鐘が鳴らされました。

同年10 月に開催された生物多様性条約第10 回締約国会議で世界が合意した愛知目標の12 では、「2020 年までに、既知の絶滅危惧種の絶滅が防止され、また、それらのうち、特に最も減少している種に対する保全状況の改善が達成、維持される」ことが求められています。

2013 年2 月に環境省が発表した第4 次レッドリストでは、評価対象となった約400 種の汽水・淡水魚類のうち42%が絶滅のおそれのある種に選定されました。この割合は、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類等の他の分類群をしのいで非常に高いものとなっています。

さらに、2015 年11 月に改訂されたIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストは、国際的な基準に基づく評価の結果、アユモドキを絶滅危惧種(CR)という、絶滅のおそれの最も高いランクに記載しました。

アユモドキは、東アジアモンスーン気候下にある我が国の特に水田周辺の生態系で人間活動と共生してきた学術的にも貴重な淡水魚ですが、伝統的な農業の衰退や土地利用の改変、開発、外来種の影響等の結果、その存続は今や風前の灯となっています。

今般、京都府亀岡市において計画されている京都スタジアム(仮称)は、国際的にも希少であり、日本国内の3 カ所(岡山県に2 カ所、京都府亀岡市に1 カ所)にしか生息しておらず、特に保全の必要性が高い種とされるアユモドキの生存に脅威を及ぼすものと考えられます。

以上の現状を踏まえ、私たちは、世界的に貴重であり、学術的に価値があり、特に高い優先度で保全すべき種とされるアユモドキの保全のために、同魚種を保全すべき種に指定している種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)および文化財保護法の所管官庁である環境省および文部科学省に対して、下記の通り要求致します。

記

以上

意見書賛同団体:

(公財)世界自然保護基金ジャパン、(一社)コンサベーション・インターナショナル・ジャパン、(公財)日本自然保護協会、日本生態学会自然保護専門委員会、日本生態学会近畿地区会自然保護専門委員会、日本魚類学会、(公財)日本野鳥の会、日本野鳥の会京都支部、全国ブラックバス防除市民ネットワーク(ノーバスネット)、(公財)日本生態系協会、認定NPO 法人 宍塚の自然と歴史の会(代表及川ひろみ)、小豆沢勤労者つりの会、呉勤労者釣りの会、(NPO)日本国際湿地保全連合、(NPO)秋田水生生物保全協会、阿武隈生物研究会、生駒の自然を愛する会、(NPO)エコパル化女沼、岡山淡水魚研究会、香川淡水魚研究会、(NPO)かごしま市民環境会議、霞ヶ浦チャネルキャットフィッシュバスターズ、亀成川を愛する会、外来魚問題連絡会in 北海道東北ブロック、近畿大学バスバスターズ、(NPO)くすの木自然館、佐渡在来生物を守る会、滋賀県大BASSER’S、(NPO)シナイモツゴ郷の会、城北水辺クラブ、(一社)水生生物保全協会、(NPO)生態工房、生物多様性研究会、生物多様性保全ネットワーク新潟、ゼニタナゴ研究会、田沢湖生物研究会、土浦の自然を守る会、(NPO)鶴岡淡水魚夢童の会、手賀沼水生生物研究会、東海タナゴ研究会、東京勤労者つり団体連合会、ナマズのがっこう、琵琶湖外来魚研究グループ、びわ湖サテライトエリア研究会、琵琶湖を戻す会、ブラックバス問題新潟委員会、ぼてじゃこトラスト、水辺づくりの会 鈴鹿川のうお座、(NPO)水辺と生物環境保全推進機構、深泥池水生生物研究会、三ツ池公園を活用する会、(財)宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団、宮城大学自然研究部、淀川水系イタセンパラ研究会、渋谷勤労者つりの会、近江ウェットランド研究会

以上、56団体。

学名:Parabotia curtus (Temminck and Schlegel、1846)

分類群:淡水魚類

目名:コイ目

科名:ドジョウ科

亜科名:アユモドキ亜科

©青雅一

<法令による規制措置>

<IUCNレッドデータリストによる指定> IUCN Red List of Threatened Species™

CR(Critically Endangered) 2015年~

http://www.iucnredlist.org/details/11661/0

(以下の情報は『京都府レッドデータブック2015』(京都府、2015年)などに基づく)

<形態>

体長13cm程度に達する。頭部、腹部ともに側扁し、尾鰭は深く二叉する。側線は完全で、頭部に眼下棘がある。口は下面にあり、ひげは3対で2対が吻端、残りの1対が口辺にある。体側鱗はきわめて細かく、頭部まで鱗に覆われる。

<分布>

桂川水系(保津川)(京都府)。吉井川水および旭川水系(岡山県)。

<生態的特性>

食性:稚魚期には小型の浮遊生物や付着藻類を摂食するが稚魚期以降は底生動物食に変化する。繁殖:6~9月に河川の増水や水田の灌漑によって一時的に生じる水域に侵入し産卵する。1~複数尾のオスがメスを追尾した後、体側をこすりあわせながら放卵、放精にいたる。

生息場所:河川中流~下流の遮蔽物の多い砂礫底・岩場も見られる砂泥底の環境を好み、崩壊状態にあるコンクリート護岸に生息する場合もある。生息場所の水質は貧腐水性、水温は夏場でも30度を超えることはない。

(1)アユモドキ産卵場付近(左) ©WWFジャパン

(2)生息地(右) ©草刈秀紀

(3)農業用灌漑ダム(左) ©草刈秀紀

以下は、「亀岡市都市計画公園及び京都スタジアム(仮称)に係る環境保全専門家会議(第1回)(平成25年5月1日開催)」資料による

http://www.city.kameoka.kyoto.jp/suisin/kurashi/kyoiku/leisure/sports-jigyo/sutajiamusenmonkakaigi.html

「淡水魚保全のための検討会」(環境省設置)による「二次的自然を主な生息環境とする淡水魚保全のための提言」(2016年4月7日公表)参考資料3より

種名 アユモドキ

学名 Parabotia curtus

(1)分類・形態等

全長15~20cm。ドジョウ類に近縁だが、頭部と胴部が側偏し、尾びれの後縁は深く切れ込む。直線部で基部背縁に小棘を持つ眼下棘がある。口ひげは3対。背から体側部は黄褐色で腹部は乳白色。尾びれ基底中央に一つの黒色斑がある。体側に暗色黄帯が7~11 個あり、成長とともに不明瞭となる。

(2)法律、条例に基づく位置づけ

国内希少野生動植物種(種の保存法)、国指定天然記念物(文化財保護法)

野生生物保全条例指定種:京都府

(3)レッドリスト

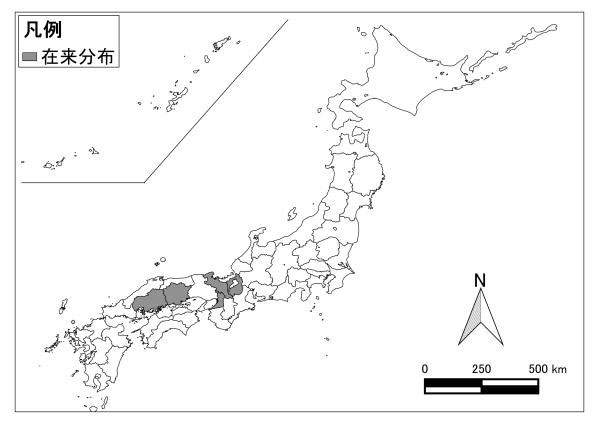

| 分布状況 (下図) |

現在毎年繁殖が確認されているのは、岡山県の2か所、京都府の1か所、計3か所の個体群のみとなっている1。 |

| 個体数の変化 | 京都府の個体群については、1,000 個体以下と推定されており、将来予測においても個体群が脆弱であることが示唆されている2。岡山県の2つの個体群についてもそれぞれ1,000 個体程度と推定されている3。 |

アユモドキ分布図

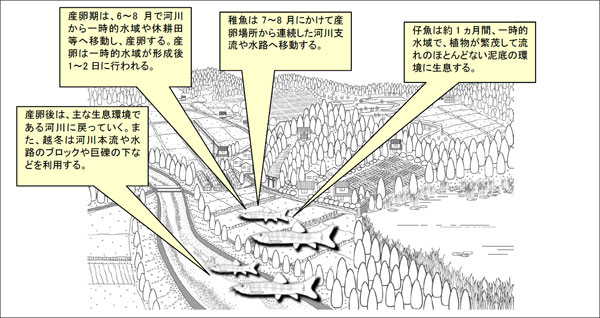

| 生息環境 | |

| 仔稚魚 | 一時的水域や休耕田等の植物が繁茂し、流れのほとんどない泥底の環境を隠れ家や餌生物供給源として利用する。一時的水域は低酸素となることがある不安定な環境であるが、適応し利用している。遊泳力が低いため、泥底のような止水環境を利用する4、5、6。 |

| 未成魚期 | 成長に伴い、一時的水域から移動し、河川支流や水路を生息環境として利用する。隠れ家として巨礫の下や石垣の間隙などを好んで利用する。生活排水の流入や農薬などによる水質汚濁によって影響を受ける4、5。 |

| 成魚期 | 河川支流や水路を生息環境として利用する。隠れ家として巨礫の下や石垣の間隙などを好んで利用する。生活排水の流入や農薬などによる水質汚濁によって影響を受ける4、5。 |

| 繁殖期 | 河川から河川支流、水路へ移動し、降雨等による水位の上昇とともに産卵のために一時的水域や休耕田等へ移動する。移動した成魚は、増水によって新たにできた氾濫原環境の植物が茂った場所においてばらまき型で産卵を行う6。産卵後、成魚はふたたび河川支流や水路へ移動する4、5。 |

| 活動主体 | 主な取組み内容 |

| 国 | 文化庁:天然記念物に指定。 環境省・農林水産省・国土交通省:アユモドキ保護増殖事業計画に基づき、生息地周辺に生息する外来種(オオクチバス等)の駆除、密漁監視のためのパトロール、その他生息環境の改善を実施。 |

| 都道府県 | 京都府:野生生物保全条例指定種に指定。アユモドキ保全回復事業計画を策定。 大阪府:水生生物センターにて人工受精による繁殖の試験・研究を実施。 |

| 市町村 | 岡山市:アユモドキの生息に配慮した工事実施マニュアルを策定。 |

| 地域住民 | 岡山市の生息地:地域住民が生息環境の維持活動などを実施。 |

| 保護団体等 | NPO 法人岡山淡水魚研究会:岡山県の旭川水系にある休耕田を借り上げ産卵場所の創出及び維持管理を実施。 http://fields.canpan.info/organization/detail/1567631146 NPO 法人亀岡人と自然のネットワーク:亀岡の生息地にて休耕田に魚道を設置、産卵場所の設置や外来魚駆除(オオクチバスなど)を実施。 http://ayumodoki.net/katudouhoukoku.html |