2025年6月25日

国立大学法人 東京農工大学

公益財団法人 日本野鳥の会

国立大学法人東京農工大学と公益財団法人日本野鳥の会は、プラスチック汚染の海鳥への影響を調べるため、伊豆諸島で繁殖する海鳥オーストンウミツバメの尾腺ワックス(注1)中の残留性有機汚染物質や紫外線吸収剤の濃度を定量し、評価しました。

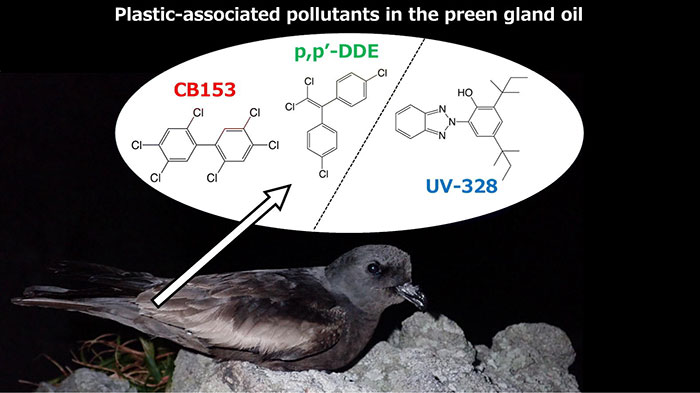

その結果、有害なポリ塩化ビフェニル(PCBs, 注2)とジクロロジフェニルジクロロエチレン(DDE, 注3)が検出され、北太平洋に生息する他の海鳥と比較しても高い濃度で蓄積していました。また、プラスチック添加剤のベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤(BUVSs, 注4)についても高い濃度で蓄積している個体がいること、そのなかにはストックホルム条約(注5)に登録されているUV-328が含まれていることも明らかになりました。これらのウミツバメ類での蓄積は、国内では初めての知見となります。

本研究は『Marine Pollution Bulletin』(2025年5月30日付)にオンライン掲載されました。

論文名:Accumulation of persistent organic pollutants and benzotriazole UV stabilizers in the preen gland oil of Tristram’s storm-petrel (Hydrobates tristrami)

URL:https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.118213

Journal homepage:https://www.elsevier.com/locate/marpolbul

海洋に流出したプラスチックは、絡まりや誤食、汚染などを引き起こし、海洋生物の大きな脅威となっています。海鳥では、1962年にコシジロウミツバメで初めて体内からプラスチック片が見つかったのち、多くの海鳥から、誤食が報告されています。近年では9割以上の海鳥がプラスチックを摂食していると推定されていますが、日本近海に生息する海鳥についてはまだよくわかっていません。プラスチックの摂食は、誤食のほか食物連鎖を通じて体内に取り込まれるため、潜水性の海鳥よりも海水表面で魚やイカ、エビなどをついばみ採餌するウミツバメ類などの方が、リスクが高いと考えられています。しかし、生活のほとんどを遠洋上で過ごし、繁殖地である無人島では夜間に行動する種が多いウミツバメ類では、生態に関する情報は少なく、摂食や有害化学物質の蓄積に関する研究も限られています。

本研究は、東京農工大学と日本野鳥の会の共同研究として実施しました。

寺嶋太輝1, 山本裕2, 手嶋洋子2, 田尻浩伸2, 永岡謙太郎1, 水川薫子3, 高田秀重3

1東京農工大学大学院農学研究院獣医生理学研究室、2日本野鳥の会、3東京農工大学大学院農学研究院水環境保全学/有機地球化学研究室

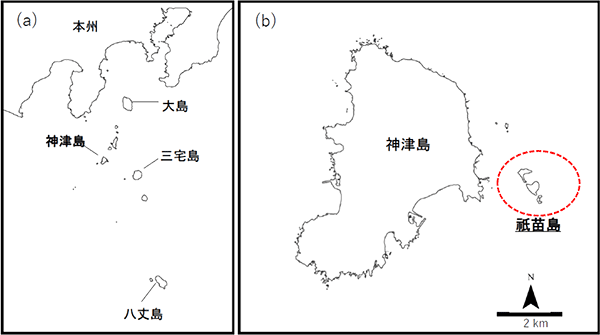

図1. 伊豆諸島神津島及び属島の祇苗島(赤い点線囲み部分)

図2. 調査地遠景(向かって右側が調査を実施した「沖の祇苗」と呼ばれる無人島)

図3. 調査地遠景(赤い点線部分が調査地)

図4. オーストンウミツバメが繁殖するヒゲスゲの草地

図5. 夜間に繁殖地に戻ってきたオーストンウミツバメ

図6. オーストンウミツバメの尾腺ワックスから検出されたプラスチック由来の化学物質(UV-328)

オーストンウミツバメは、ミズナギドリ目ウミツバメ科に属する全身黒褐色の小型の海鳥で、環境省レッドリスト(2020)では準絶滅危惧種(NT)です。全長は24.5~27cm、体重は約90g、両翼を広げた長さは56cmです。繁殖地は伊豆諸島、小笠原諸島、ハワイ諸島で、祗苗島では11月に島に戻り、1月上旬から中旬にかけて1個の卵を産み、3月に孵化、巣立ちは5月上旬から始まります。繁殖地では夜間に飛来し、日の出前に飛去します。洋上で主に浮遊する海洋生物を捕食しますが、生活史や生態はまだ不明な点が多くあります。

本研究では、伊豆諸島に生息するオーストンウミツバメに高濃度の有害化学物質の蓄積が起きていることが明らかになりました。今後は、ジオロケータなどの機器を用いた利用海域の特定や生態情報の収集、繁殖状況のモニタリングを行います。さらに本研究の結果は、ウミツバメ類におけるプラスチック汚染のリスクを危惧した国外の研究と一致しており、世界中のウミツバメ類についてもプラスチック汚染に関するより幅広い調査を行うことが望まれます。

また、今回検出されたベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤等の添加剤は、海鳥のような食物連鎖の上位にいる生物では蓄積が不均質に起き、その不均一性がプラスチック由来の特徴だと考えられるようになってきています。しかし、調査事例は限られています。今後は、こうした生物蓄積の不均一性についてもデータを積み重ねていくことが望まれます。

また、プラスチック添加剤の中には内分泌撹乱化学物質としてはたらくものがあり、野生生物や人への影響が懸念されています。海鳥をはじめとした海洋の生物多様性と、私たちの健康を守るためにも、これ以上プラスチックの影響が深刻化しないように、より一層、プラスチックの削減や高懸念化学物質の規制に踏み込んだ施策を進めていく必要があります。

本件についての詳細、調査の様子や考察、画像の提供など、ぜひ取材、お問い合わせください。

本研究は、公益財団法人自然保護助成基金第33期(2022年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド助成および未来基金の助成を受けて行われました。

このプレスについての取材・問い合わせ先*画像提供もこちらへお問い合わせください

この研究に関する問い合わせ先

![]()

![]()

「野鳥も人も地球のなかま」を合言葉に、野鳥や自然の素晴らしさを伝えながら、自然と人間とが共存する豊かな社会の実現をめざして活動を続けている自然保護団体です。

シマフクロウやタンチョウなどの絶滅危惧種の保護活動を行うほか、野鳥や自然の楽しみ方や知識を普及するため、イベントの企画や出版物の発行などを行なっています。会員・サポーター数は約5万人。野鳥や自然を大切に思う方ならどなたでも会員になれます。

組織名:公益財団法人 日本野鳥の会

代表者:理事長 遠藤孝一

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23 丸和ビル

創立:1934(昭和9)年3月11日

URL:https://www.wbsj.org/

海洋プラスチック特設ページ:https://lp.wbsj.org/plastic-problem/

[本プレスリリースのPDF版はこちら/1.4MB]